こんにちは。ウミガメッシュのプロデューサーのカネコです。

前回から始まった謎エリア探訪記シリーズの2回目です。

実は前回の記事があまり読まれていません…

やはりウミガメのスープ問題(水平思考クイズ)を多く掲載しているサイトなので、それを目的に訪れてくれる方が多いため、あまり興味を持たれないようです。

しかし、このサイトは水平思考クイズに限らず「謎」というテーマで運営していますので、探訪記も頑張って書いていきたいと思います。

ということで、今回は仕事の関係で訪れた埼玉県の加須市(かぞし)です。そこで見つけた「石敢當」の謎に迫っていきたいと思います。

加須駅~会の川親水公園

加須市は埼玉県の北部にあります。群馬県、栃木県、茨城県に隣接する市です。

電車だと東武伊勢崎線の加須駅があります。今回、降り立ったのもこちらの駅です。

あいにくの曇り空で、今にも雨が降り出しそうです。

ちなみに加須市では明治時代から家内工業として「鯉のぼり」の生産が開始され、今では日本一の生産量を誇るそうです。駅前にもそれを象徴する掲揚塔が建てられていました。

加須駅の北口から北に向かってまっずぐ伸びる道を歩いていくと、垂直に交わる「会の川」にぶつかります。一部は蓋がされて(=暗渠になって)いてその上が「会の川親水公園」になっています。

そこにある池の中にはたくさんの錦鯉がいました。けっこう大きいサイズの個体もいて驚きます。さすが鯉幟の街です。

人が近づいても驚かないどころか、むしろ寄ってきます。餌付けされているのでしょう。

加須市民運動公園・平和の鐘

会の川を越えてさらに進むと市役所があり、そこも超えると左手にあるのが「加須市民運動公園」です。体育館や野球場、テニスコートなどがあります。

その中で不思議なものを発見しました。小高い丘の上に時計塔があります。

RPGゲームでモンスターを倒して、重要なアイテムを手に入れるポイントのように見えます。

階段の横はトンネルになっています。子供が喜びそうですね。

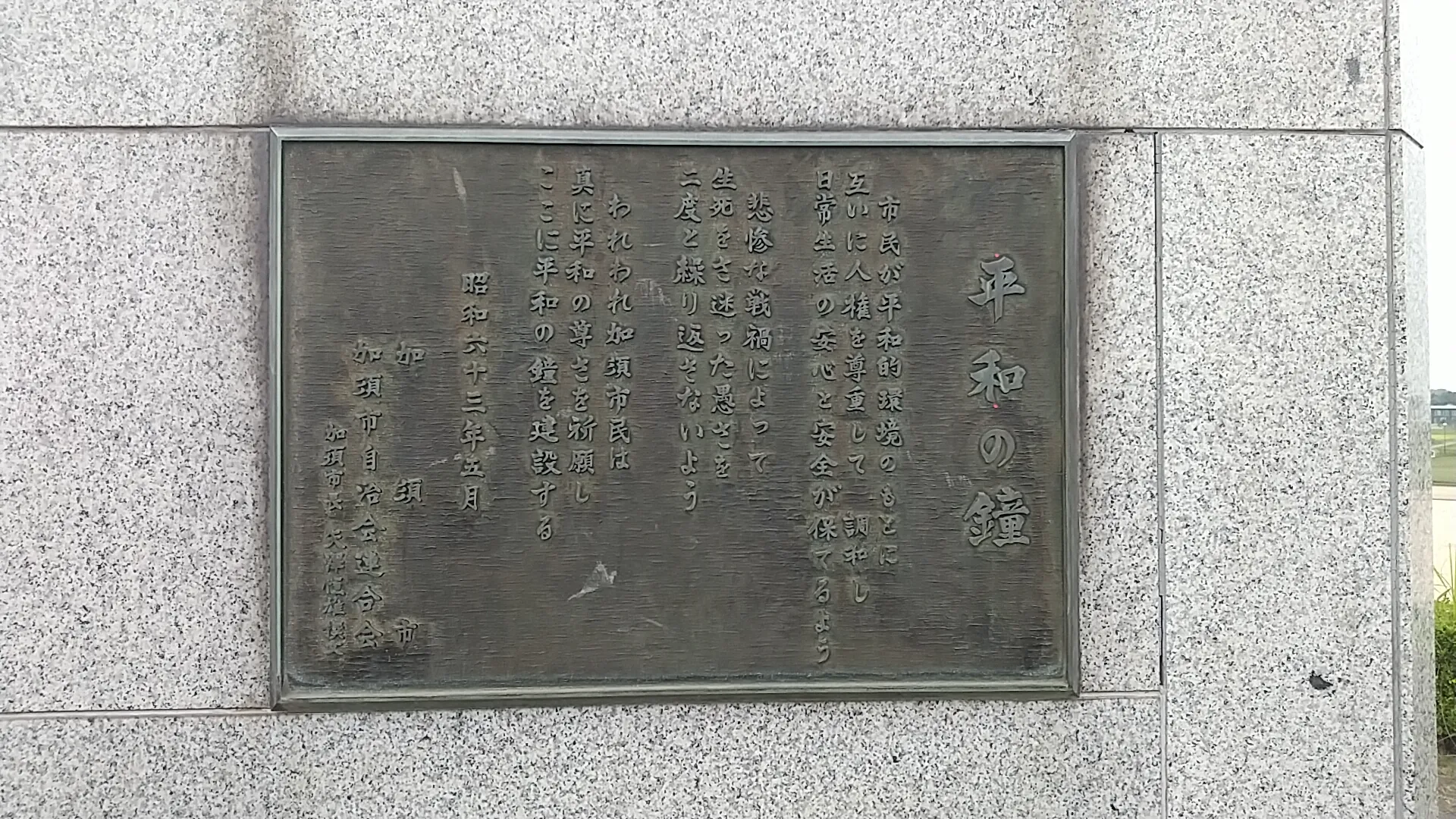

階段を昇ると台座に説明が書かれていました。これは「平和の鐘」といって二度と戦争の過ちを繰り返さないことを祈念する加須市民の意思を示すために昭和63年に建立されたそうです。

平和の鐘のある丘の上から降りるための滑り台まであります。緊急避難用でしょうか?

かなり急な角度で怖いです…

この平和の鐘がある丘からの見晴らしは意外と良いです。

加須の首無し地蔵

Googleマップを見ていると、加須市民運動公園の近くに、「首無し地蔵」という物騒な名前のお地蔵さんがあることが分かりました。

せっかくなので、そこに向かいます。

駅から離れると田園が広がっています。

見えてきました、加須の「首無し地蔵」。住宅と田んぼの中にあります。向かいはゴミ捨て場です。

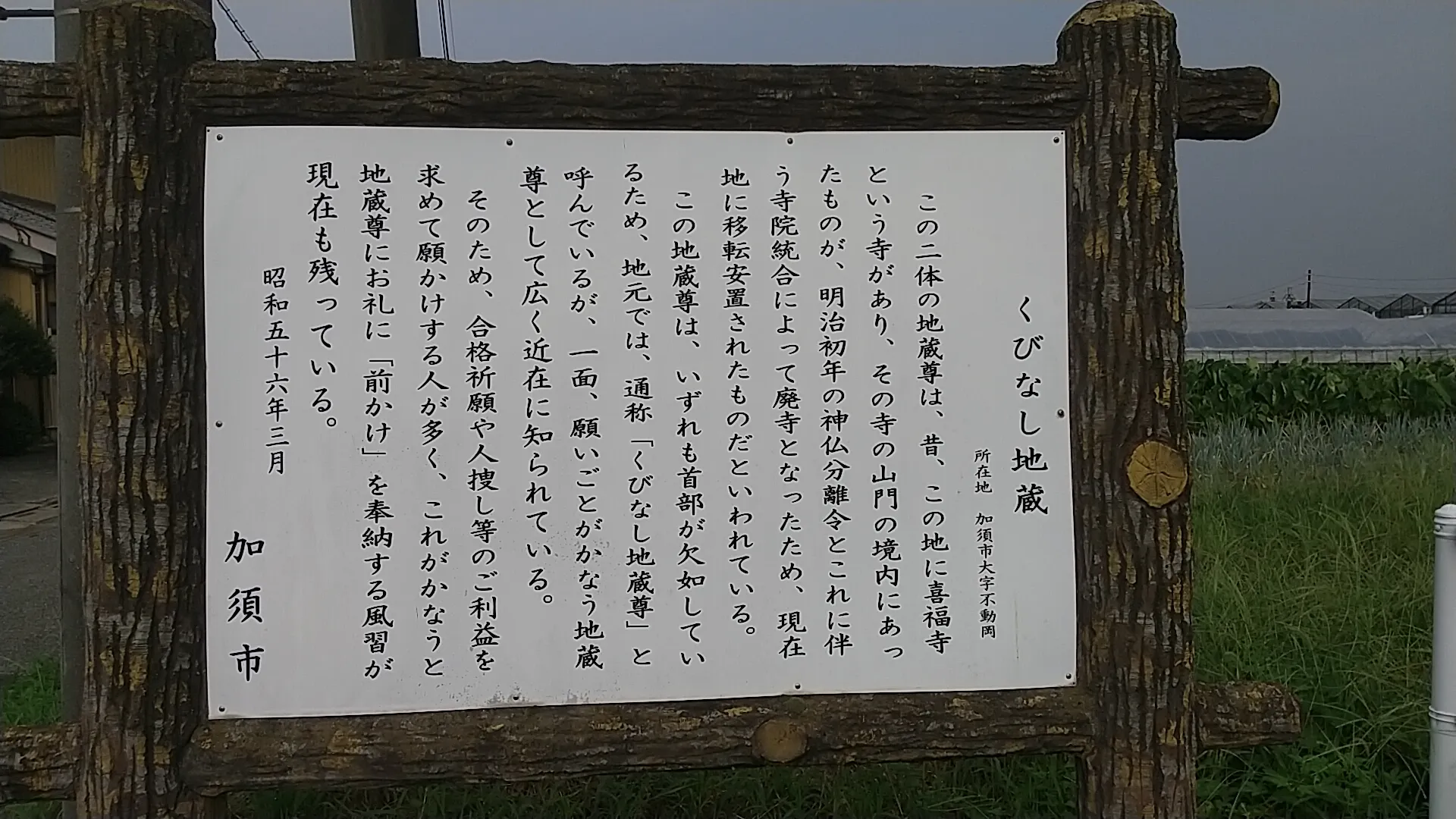

案内板によれば、かつて存在した喜福寺の山門の境内にあった地蔵らしいですが、明治の神仏分離令によって廃寺となってしまい、ここに移されたそうです。

案内板には「二体」と書いてありますが、四体ありますね。しかも「前かけ」が掛けられているほうが「くびなし地蔵」のようですが、首が無いのは右の二体です。どういうことなのでしょう?

でもよく見ると、左の二体も頭部の部分はただの丸い石ですね。首のかわりに置いたのでしょうか?

そして右側の二体は、後から誰かが別の場所で首無しの地蔵を見つけ、「そうだ良い場所があるぞ」と考えてここに置いたのでしょうか?

調べたのですが謎のままです。

不動ヶ岡不動尊(總願寺)

加須市で最も有名な寺といえば、関東三大不動尊の一つにも数えられることもある「不動ヶ岡不動尊(總願寺)」です。

関東三大不動尊の他の2つは成田山新勝寺と高幡不動尊です。

ただし3つ目についてはこの不動ヶ岡不動尊の他にも、雨降山大山寺(大山不動尊)や高貴山常楽院(高山不動尊)などが数えられることもあり、定まっていないようです。

きっと、それぞれの地元が「うちこそ3つ目である」と主張しているのかもしれません。

不動明王の宝剣の石塔が格好良いです。

龍蔵寺の大銀杏(イチョウ)

不動ヶ岡不動尊(總願寺)から駅の方へ戻る途中で「龍蔵寺」に寄りました。浄土宗の寺院です。

龍蔵寺にある大銀杏は樹齢670年といわれ、加須市の木のモデルにもなっています。

なぜ石敢當が埼玉に?

加須駅の近くには市民プラザがあり、その北側には千方神社(ちかたじんじゃ)があります。かつてこの地を治めていた藤原千方を祀った神社です。

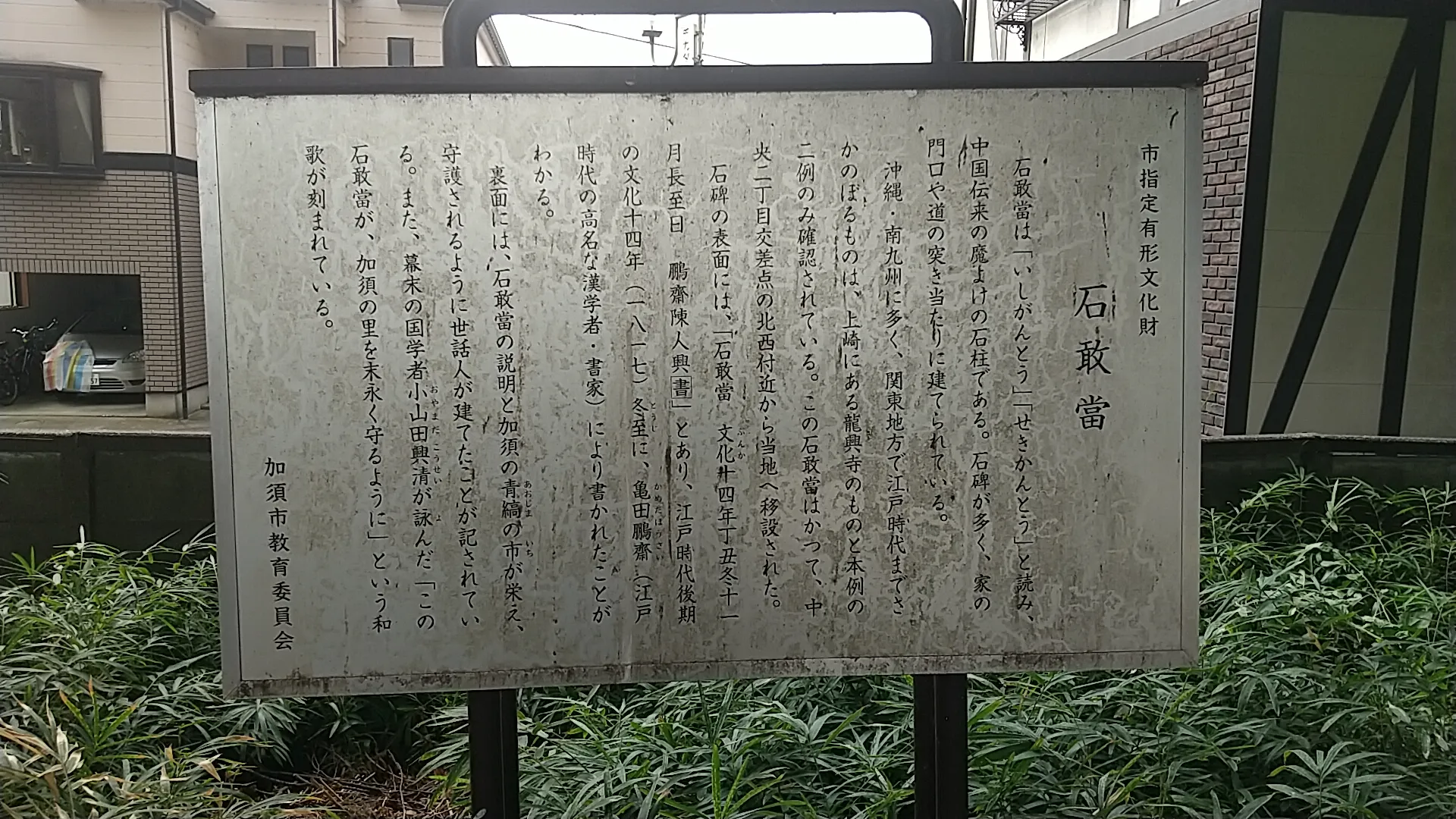

そしてこの神社の敷地の中に「石敢當(いしがんとう/せきかんとう)」があります。

石敢當とは中国から伝わった魔除けの石碑や石標のことです。知っている人もいるかもしれませんが、石敢當は日本では主に沖縄に多く、他には九州などの南部もしくは、西日本に設置されています。

ですから関東に石敢當があるのは非常に珍しいことです。少なくとも私は実物を初めて見ました。

なぜ関東にあるのでしょうか?

その答えが丁寧に案内板に記載されています。

加須の青縞(藍染物の伝統工芸品)の市場が栄え守護されるように、という願いを込めて世話人が作ったとのことです。文化14年(1817年)に作られたときは、別の場所(現在の加須中央二丁目交差点付近)にあったそうですが、こちらに移されたそうです。

ちなみに「石敢當」という文字は書家でもあった儒学者の亀田鵬斎によって書かれたものとのことです。石碑にも「鵬斎」の文字が見えます。

裏側には、小山田興清が詠んだ「この石敢當が、加須の里を末永く守るように」という和歌も刻まれています。

先述した通り、関東に石敢當があるのは非常にめずらしく、この案内板にも、江戸時代以前のものは、この千方神社のものと、同じ加須市内の龍興寺にあるものの2つだけと書かれています。

関東で歴史のある石敢當が見られるのは、加須市だけということです。興味のある方はぜひ加須へ!

余談!『アンマー』と石敢當

余談ですが、沖縄に縁もゆかりもない私がなぜ石敢當を知っていたかというと『アンマーとぼくら』(著:有川浩)という小説を読んでいたからです。

沖縄を舞台にしたこの小説の中に、石敢當が出てくるのです。そしてその意味も以下のように説明されています。

沖縄では、魔物は強い風に乗ってやってくるって信じられてるの。強い風に乗って猛スピードでやってくるから、角を曲がるのが苦手なんだって。

だから、三叉路とか丁字路とか、真っ直ぐ吹き抜けられない場所だと、勢い余って突き当たりの壁の中に飛び込んじゃうんだって。

だから、三叉路や丁字路のところに建ってる家や建物には、石敢當を貼るの。石敢當を貼ったら、魔物は石にぶつかってくだけちゃうの。

石に敢(あ)えて當(あ)たって砕けるから石敢當

ということです。

この小説を読んでいなかったら、きっと関東に石敢當があっても、何も不思議には思わなかったと思います。

ちなみにこの『アンマーとぼくら』という小説は、沖縄出身のバンドであるかりゆし58の『アンマー』という曲をモチーフに作られたものです。

アンマーとは沖縄の言葉で「お母さん」を意味する言葉です。曲も小説も母親への感謝を主題としたもので、感動的なストーリーですから、おすすめです。